こんにちは、管理栄養士・料理家の廣野沙織(ひろのさおり)です。

「白い砂糖は摂らない」「茶色い砂糖の方が体に良い」という意見を最近よく耳にします。

その理由として言われるのが、

- 白い砂糖は漂白している

- 茶色い砂糖はミネラルが多い

- 茶色い砂糖は体を温める

などなど。

これらが本当に合っているかも含めながら、砂糖について説明したいと思います。

砂糖の化学名

砂糖とは一般名称であり、その主成分はスクロースです。スクロースはショ糖ともいわれます。

スクロース(ショ糖)

原料について

主な砂糖の原料は、サトウキビです。

サトウキビによる砂糖の大量生産がおこなわれる中、1700年代にビート(甜菜)からもサトウキビと同程度の量のショ糖結晶が摂れることを化学者が発見しました。

今は世界のショ糖生産量の約3割が甜菜原料といわれています。

甜菜以外の原料については、日本ではあまり馴染みないですが、海外では安価なとうもろこしを原料につくった「コーンシロップ」などもよく見かけます。とうもろこしを原料に砂糖が生産され始めたのは比較的最近のことです。

砂糖の色について

いずれの原料で作った砂糖も、精製(不純物を取り除く)することによって、透明なショ糖の結晶が得られます。

無色透明の結晶は、表面で光が乱反射するので、私たちは白く見えます。

これは、氷は透明なのにかき氷が白く見えるのと同じ原理です。

結論として、白い(純度の高い)砂糖は、漂白されているわけではありません。

純度の他に、色に関わる大事な要因として「カラメル化」があります。

糖を加熱すると、単一分子が崩壊し、何百種類の新しい化合物が生まれます(=カラメル化)。

その化合物は苦みや香りの強いものや、褐色のものなど様々です。

具体的な砂糖の種類と、その色に関わる要因(純度・カラメル化)についてご紹介します。

●黒糖

黒糖は、原料(サトウキビ)を、結晶と糖蜜に分けずに煮詰めることで作ります。

純度が低く、カラメル化も起きることで、褐色になっています。

●三温糖

純度の高い結晶(グラニュー糖など)を取り出した後の液にも、糖は残っています。

その液を再び煮詰め、結晶化させるといった工程を繰り返し、取り出したものが三温糖です。

三温糖の純度は高いのですが、加熱工程が繰り返されることによって、カラメル化が起きて褐色になっています。

砂糖の成分・純度について

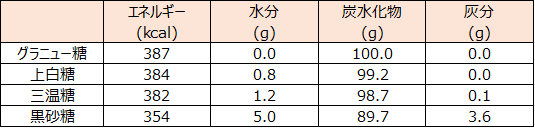

下の表は、代表的な砂糖の成分(100gあたり)です。

砂糖といったら上白糖というイメージですが、純度が最も高いのはグラニュー糖です。

グラニュー糖を取り出した後の糖液から、上白糖や三温糖が作られています。

成分表を見ても分かる通り、上白糖と三温糖の成分はほとんど違いありません。

上述の通り、見た目(色)が違うのは、三温糖を作る過程で繰り返される加熱によってカラメル化が起きているからです。

灰分(ミネラル)もほぼ一緒(0.1%の差)なので、茶色い砂糖はミネラルが多いというのは、一概には言えなさそうですね。

一方、結晶のみを取り出さず原料を煮詰める黒砂糖は純度が低く、ミネラルは比較的多いことが分かります。

ただし、黒砂糖から摂れるミネラルを期待するのであれば、野菜など、他の食材にも意識を向けることをおすすめします。

黒砂糖50g(約180kcal)のミネラル量とほうれん草100g(約20kcal)のミネラル量はほとんど変わりません。

その他

茶色い砂糖は体を温めるという理由は、「甜菜糖(茶色い砂糖)の原料である甜菜が、寒い地域で育つので体を温める」

という話から来ているそうですが、これについては科学的根拠があるのかはよく分かりません。茶色い砂糖が体を温めるとは言い切れなさそうですね。

また甜菜糖の中には精製されて白いものもあるため、茶色い砂糖が体を温めるとは言い切れなさそうですね。

まとめ

これまでの話をまとめると、

- 砂糖の色に関わるのは、結晶の純度やカラメル化が関わります。

- 白い砂糖(グラニュー糖や上白糖)と比較したとき、黒砂糖のように成分としても異なるもの、三温糖のように成分がほとんど一緒なものがあります。

- 砂糖の種類を変えたときに増えるミネラル等は、砂糖の摂取量を考えると微量です。野菜など、他の食品でも栄養が摂れるという意識も持ちましょう。

正しい知識をもった上で、より良い食生活を送る方が増えると嬉しいです。