こんにちは、管理栄養士・料理家の廣野沙織(ひろのさおり)です。

白玉粉に豆腐を入れて団子を作ると、翌日まで柔らかさが保たれることは経験的に実感するのですが、その理由について、とあるサイトで次のように書かれていました。

『豆腐に含まれるタンパク質を白玉粉の「でん粉」と混ぜ合わせることによって、水分が蒸発しにくく固くならず・・・』

タンパク質が水分蒸発を抑制…?う~ん…果たしてそうなのでしょうか。

タンパク質の保水性を(塩などが)高めるというなら納得なのですが、そういうことではないみたい。

豆腐入りの白玉団子が翌日も柔らかい(軟らかい)理由について順を追って考えてみました。

白玉団子が固くなる理由

餅やパン、ご飯など「デンプン性食品」が時間が経つと固く(硬く)なってしまう原因は、主にデンプンの老化です。

デンプンの老化を抑えることで、固くなりにくい、柔らかな状態を保つことになります。

デンプンの老化について

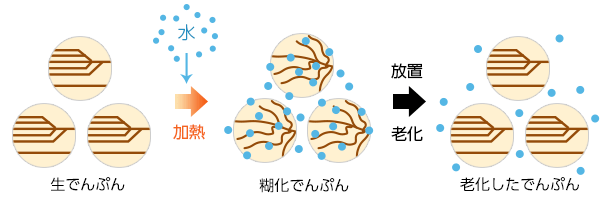

加熱する前の「生デンプン」は、分子が密な状態です。

生デンプンに水を加えて加熱すると、デンプン分子の間に水が入り込み、柔らかい「糊化デンプン」となります。

その後時間とともに糊化デンプンの分子間の水が押し出されて、再び生デンプンのように密な状態になり、固くなります。

(画像出典:宝酒造HP)

デンプンの老化を抑制する方法

デンプンの老化を防ぐためにはいくつか方法があります。

- βアミラーゼなどのデンプン分解酵素 →硬くなる原因のデンプンそのものを分解してしまう。

- 糖類(特にトレハロース)→糖類はヒドロキシ基(-OH)を多くもつため、デンプン分子間の水を保持し、老化を抑制する。

- 乳化剤 →乳化剤はデンプンを構成するアミロースやアミロペクチンと複合体を作り、再結晶化(老化)を防止

なぜ白玉団子に豆腐を入れると老化が抑制される?

豆腐はたんぱく質以外にも、様々な成分を含んでいます。

例えば、デンプンの老化抑制であることが知られている「糖類」。

豆腐には単糖やオリゴ糖などの糖類が含まれています。

また、強い乳化作用のある大豆由来の「レシチン」も豆腐に含まれています。前項で書いたように、乳化剤にもデンプン老化抑制効果があります。

その他、豆腐を入れることで、デンプンの老化に関与する水分量やpHも変わります。

これらについて調べている研究は見当たらなかったので推測にとどまりますが、いくつかの成分がデンプン老化抑制にはたらいており、翌日以降も柔らかくなっている可能性が考えられます。

少なくとも、『デンプンにたんぱく質を入れると水分蒸発しにくくなる』という根拠は見つけられなかったのですが、もしかしたらデンプンの老化以外に、水分量(保湿力)も柔らかさに寄与しているのかもしれません。

【レシピ】黒蜜きな粉の白玉団子

それでは、最後にレシピをご紹介します。

豆腐のおかげで時間が経ってもやわらか。豆腐の風味はほとんどしないのが美味しさのポイントです。黒蜜も簡単に手作りできるので是非挑戦を♪

材料(10個分)

- 白玉粉 40g

- 絹ごし豆腐 50g

- きな粉 小さじ2

<A>

- 黒砂糖(粉末) 大さじ2

- 水 小さじ2

作り方

- <A>を耐熱容器に入れ、500Wの電子レンジで1分ほど加熱する。取り出し、冷ましながらスプーンで混ぜ続け、とろみをつけて黒蜜を作る。

- 白玉粉は少量の水(分量外)でなじませておく。白玉粉と豆腐を一緒に捏ね、耳たぶ程度のかたさにする。

- ②を10個分の団子状に丸め、沸騰したたっぷりのお湯で3~4分間茹でる。白玉が浮き上がってきたら取り出し、氷水で冷却する。

- ③を器に盛り、上から①ときな粉をかける。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ぜひ参考にしてみてください♪